Immer mehr elektronische Helfer an Bord und irgendwann fährt das Auto sogar selbst. Doch die fortschreitende Automatisierung im Straßenverkehr ist kein Freifahrtschein für Menschen, die nicht mehr fahrfähig sind.

Am selbstfahrenden Auto, so scheint es, führt kein Weg vorbei. Auf Messen werden seit Jahren Prototypen von Autos ohne Lenkräder ausgestellt. In ihren Hochglanzprospekten zeigt die Autoindustrie glückliche Menschen, die während der Fahrt in die Lektüre von Akten, Magazinen oder E-Mails vertieft sind, telefonieren oder Videos schauen. Und die ersten autonomen Fahrzeuge sind bereits auf ausgewiesenen Strecken im öffentlichen Raum unterwegs.

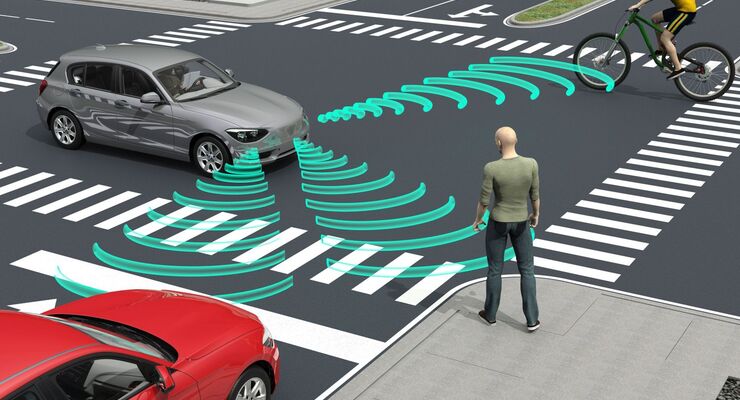

Tatsächlich spricht vieles dafür, selbstfahrende Autos einzuführen. Man kann die Straßen auslasten, der Verkehr wird besser fließen und Unfälle lassen sich vermeiden. Allerdings werden inzwischen Stimmen laut, die vor Risiken warnen. Klaus Bengler beispielsweise sieht das autonome Fahren durchaus kritisch: »Die Automatisierung führt dazu, dass wir unsere Aufmerksamkeitsflüsse umlenken«, sagt der Professor für Ergonomie an der TU München. Was er sagen will: Wenn sich der Fahrer nicht aufs Fahren konzentrieren muss, lässt er sich bereitwillig von anderen Dingen ablenken. Schnell eine Nachricht ins Handy getippt oder das nächste Meeting vorbereitet, nichts scheint im selbstfahrenden Auto unmöglich.

Im Notfall muss der Fahrer eingreifen

Doch wie reagiert der das Auto lenkende Computer in brenzligen Situationen – wenn es möglicherweise um Leben und Tod geht? Situationen, mit denen man gerade in den Vorstufen zum vollautomatisierten Fahren rechnen muss, wenn autonome Autos auf herkömmlich Fahrzeuge treffen. Fährt das Auto in eine Gruppe Kinder oder besser in den älteren Herrn, der mit seinem Rollator unterwegs ist? Wissenschaftler sprechen hier von einer Dilemma-Situation. Für den Ethiker Jonas Pavelka steht fest: "Eine solche Situation sollte nicht durch Algorithmen gelöst werden." Wenn es darauf ankommt, soll nicht der Computer, sondern der Mensch entscheiden. Und darauf wird es wohl auch in den nächsten Stufen des automatisierten Fahrens hinauslaufen.

Das aber klappt nur, wenn der Fahrer aufmerksam ist und sich nicht auf sein Tablet oder sein Handy konzentriert. Doch Ablenkungsgefahr ist groß im selbstfahrenden Auto, hat Professor Bengler herausgefunden. Sein Resümee ist ernüchternd: »Sieben bis zehn Sekunden vergehen, bis der Fahrer eine gefährliche Situation versteht und angemessen reagieren kann«. Sieben Sekunden, bis der vom System gewarnte Fahrer die Hände ans Lenkrad legt und dann entscheidet, was zu tun ist. Bei 50 km/h würde das Auto in dieser Zeit 98 Meter zurücklegen. Die Möglichkeit, einen Unfall zu vermeiden, tendiert da gen null.

Legale Aufputschmittel werden zum Problemfall

Trotzdem glaubt Bengler, dass Roboter-Autos helfen können, Unfälle zu vermeiden. Und sie entlasten den Fahrer. Im Stau auf Autobahnen etwa. "Menschen sind keine guten Staufahrer", betont er. Man solle aber nicht glauben, dass Automatisierung ein Freischein für Fahrten bis ins hohe Alter bedeute. "Es ist ein Trugschluss zu glauben, noch fahren zu können, obwohl es eigentlich nicht mehr geht." Das autonome Auto könne keine Defizite kompensieren. Zumindest nicht, solange der Mensch und nicht der Computer die Oberhand übers Auto hat.

Gleiches gilt, wenn Medikamente eingenommen werden müssen, die unter Umständen die Fahrtauglichkeit einschränken. "Sechs Prozent aller bei einem Unfall schwer verletzten und getöteten Fahrer standen unter dem Einfluss psychoaktiver Medikamente", erklärt der Mediziner und Forscher Dr. Alexander Brunnauer. Manche Medikamente, darunter auch Antidepressiva, haben dabei die gleichen Folgen wie das Fahren unter Alkohol. Verschreibt dann ein Arzt derartige Medikamente, muss er den Patienten auf die Folgen für den Straßenverkehr aufmerksam machen. Die Entscheidung also, das Auto im Zweifel stehen zu lassen, trifft aber alleine der Patient. Kann das Auto jedoch autonom sein Ziel ansteuern, dürfte kaum jemand freiwillig den Wagen unbenutzt lassen, bloß weil er ein paar Pillen geschluckt hat.

Fragt sich nur, ob Patienten überhaupt entscheiden können, dass sie fahrtüchtig sind. Polizeihauptkommissar Hans-Jürgen Maurer fordert deshalb strenge Drogen- und Alkoholkontrollen. Damit ließen sich nämlich auch Fahrer aus dem Verkehr ziehen, die ihren Job nur noch mit Aufputschmitteln bewältigen. "Doping für alle und für jeden Zweck ist mittlerweile leider Realität", sagt der Polizist trocken, der in 42 Dienstjahren jede Menge schlimme Unfälle sah.

Zwar darf die Polizei jeden Verkehrsteilnehmer kontrollieren. Besteht ein Anfangsverdacht, darf sie überdies testen, ob der Fahrer verkehrstüchtig ist. Das dauert kaum länger als drei Minuten. Allerdings reagiert der Vortest hauptsächlich auf Drogen. Die neuen psychoaktiven Substanzen lassen sich so kaum erkennen. Deshalb behelfen sich Maurer und sein Team bei Straßenverkehrskontrollen mit einer einfachen Methode: Sie führen Small Talk. "Nach zwei, drei Minuten fällt der Schutzschild zusammen, der Fahrer oder die Fahrerin kann sich nicht mehr zusammenreißen." Anschließend konfrontiert der Polizist sein Gegenüber mit den gemachten Beobachtungen. Denn wer Drogen oder psychoaktive Medikamente konsumiert, hat häufig wässrig glänzende Augen, eine verwaschene Aussprache, eine träge Reaktion der Pupillen oder leidet unter Mundtrockenheit. Nicht selten schlafen die Fahrer bei solchen Gesprächen aber auch einfach ein

Die Polizei entwickelt effektivere Kontrollmöglichkeiten

Erhärtet sich der Anfangsverdacht des Polizisten, wird das Blut des Fahrers getestet. Beides zusammen bildet die Grundlage für das anschließende forensisch-toxikologische Gutachten über die individuelle Fahrfähigkeit. "Nach diesem Prinzip arbeiten wir im Saarland bei Straßenkontrollen", sagt Maurer. "Unsere Trefferquote liegt bei 97,5 Prozent."

Auch in der Schweiz gehen die Beamten nach diesem Muster vor. Weil es aber nur ein subjektiver Test ist, der ausschließlich auf der Einschätzung des kontrollierenden Polizisten beruht, entwickeln Wissenschaftler derzeit einen sogenannten Vigilanztest. Der soll objektiv feststellen, ob der Fahrer psychoaktive Substanzen geschluckt hat, die seine Wachsamkeit und damit die Fahrfähigkeit einschränken. Dabei geht es unter anderem darum, Zahlenfolgen zu erkennen.

Wer also in nicht mehr allzu ferner Zukunft in seinem Firmenwagen den Autopilot einschaltet, darf sich zwar entspannt zurücklehnen und entspannen. Mehr aber auch nicht.